- Home

- Wissenstransfer

- Energieberatung

- Gebäudeenergieberatung

- Energieausweis erstellen lassen

- Erste Schritte zur Energieeffizienz

- ISFP

- BAFA & KfW Zuschüsse

- Heizkurve – Verluste durch falsche Einstellung

- Hydraulischer Abgleich

- Wärmepumpe im unsanierten Altbau

- Verantwortung von Hausbesitzern

- Bericht zur Wirtschaftlichkeit

- Fenster- und Türenaustausch

- Bericht zur Entwicklung der Energiepreise

- Rechtliches

- Kontakt

- Podcast

- Zertifikate

- Home

- Wissenstransfer

- Energieberatung

- Gebäudeenergieberatung

- Energieausweis erstellen lassen

- Erste Schritte zur Energieeffizienz

- ISFP

- BAFA & KfW Zuschüsse

- Heizkurve – Verluste durch falsche Einstellung

- Hydraulischer Abgleich

- Wärmepumpe im unsanierten Altbau

- Verantwortung von Hausbesitzern

- Bericht zur Wirtschaftlichkeit

- Fenster- und Türenaustausch

- Bericht zur Entwicklung der Energiepreise

- Rechtliches

- Kontakt

- Podcast

- Zertifikate

Für eine energieneutrale Zukunft

- Home

- Blog Standard

- Energieberatung

- Hydraulischer Abgleich

Hydraulischer Abgleich: Die unsichtbare Stellschraube, die Heizkosten drückt

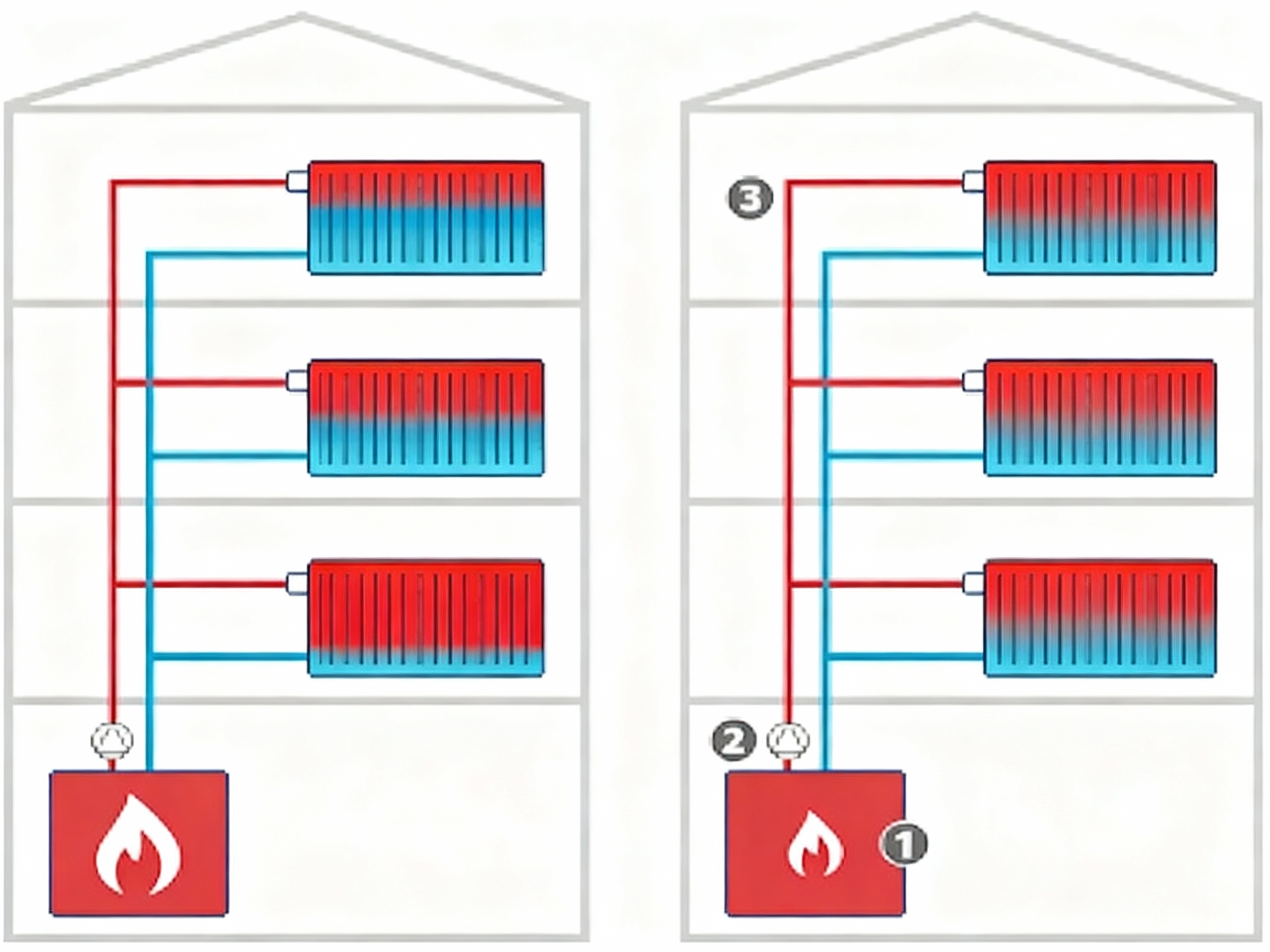

Im Heizungskeller entscheidet sich, ob ein Gebäude effizient wärmt – oder Geld verheizt. Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass jede Heizfläche genau die korrekte Wassermenge erhält. Ohne Abgleich überversorgen nahe gelegene Heizkörper, während entfernte „verhungern“. Die Folge: ungleiche Raumtemperaturen, zu hohe Vorlauftemperaturen als Notbehelf – und messbarer Mehrverbrauch.

Die Einsparspanne ist gut dokumentiert: In Studien und Praxisanalysen liegen typische Heizwärmeeinsparungen durch den Abgleich im Bereich von 5–15 %, in Mehrfamilienhäusern (MFH) häufig im oberen Bereich, weil große Netze und Volumenströme stärker profitieren. Neben Brennstoff spart ein sauber abgeglichenes System auch Hilfsenergie (Pumpenstrom), reduziert Strömungsgeräusche und erhöht den Komfort.

Wichtig: Der hydraulische Abgleich ist kein „Add-on“, sondern Grundbedingung für niedrige Vorlauftemperaturen, Brennwertnutzung und Wärmepumpen-Effizienz. Erst wenn die Volumenströme passen, kann die Heizkurve flach und die Anlage insgesamt sparsam fahren.

Vom Heizkessel bis zum letzten Heizkörper: Was beim Abgleich wirklich passiert

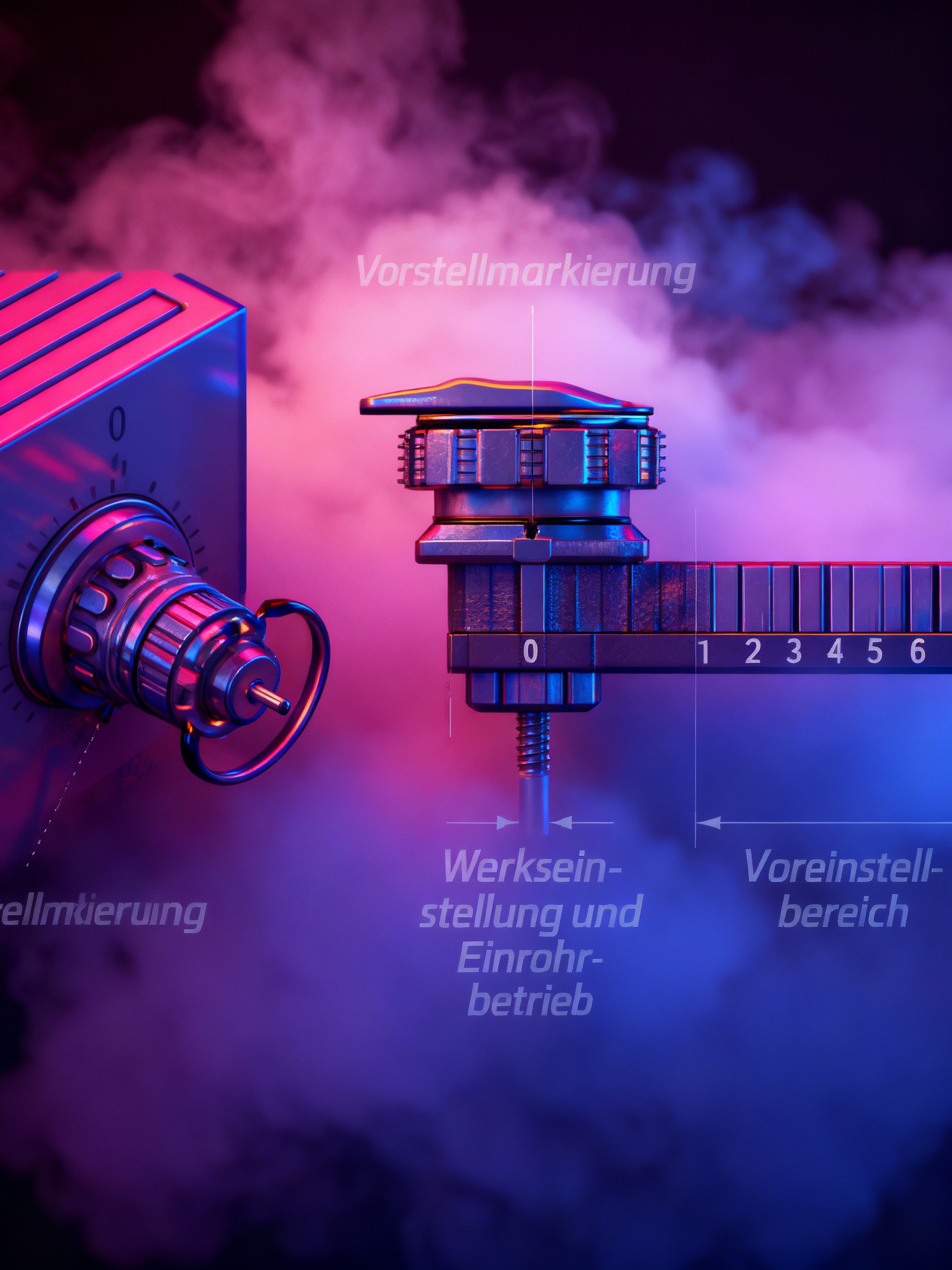

Prinzip: Zielgrößen sind bedarfsgerechte Volumenströme je Heizfläche, ausreichende Spreizung (ΔT) und insgesamt niedrige Rücklauftemperaturen. Erreicht wird das durch Heizlastberechnung (raumweise), Voreinstellung der Ventile, Strangregulierung, ggf. Differenzdruckregler/dynamische Ventile sowie die Anpassung von Heizkurve und Pumpenregelung.

Einfamilienhaus (EFH): Typischer Leistungsumfang: Heizlast nach DIN EN 12831/TS, Ventilvoreinstellungen, ggf. Tausch veralteter Thermostatventile, Optimierung der Heizkurve. Kostenseitig bewegen sich Projekte oft in einer moderaten Größenordnung; das Sparpotenzial liegt meist bei 5–10 % Heizwärme, plus ruhigeres System und weniger Taktung.

Mehrfamilienhaus (MFH): Hier potenzieren sich die Effekte: lange Leitungswege, viele Stränge, größere Pumpenleistungen. Strang-hydraulik (dynamische Abgleicharmaturen) und präzise Druckhaltung werden zentral. In MFH werden häufig zweistellige Einsparquoten erreicht; zugleich sinkt der Strombedarf der Umwälzpumpen merklich. Wirtschaftlich rechnet sich der Abgleich in MFH regelmäßig schneller als im EFH.

Hinweis: Der Abgleich ist Voraussetzung für niedrige VL/RL-Temperaturen – und damit für Brennwertkessel (höhere Kondensation) und Wärmepumpen (bessere JAZ). Ohne Abgleich „maskiert“ eine steile Heizkurve Systemfehler statt sie zu lösen.

Recht & Geld: Was vorgeschrieben ist – und was der Staat bezuschusst

GEG-Pflichten im Überblick

- § 60c GEG (seit 01.10.2024): Nach dem Einbau/der Aufstellung einer Heizungsanlage ist in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen Nutzungseinheiten ein hydraulischer Abgleich durchzuführen – einschließlich raumweiser Heizlastberechnung, Prüfung/Optimierung der Heizflächen auf niedrige Vorlauftemperaturen und Anpassung der Vorlauftemperaturregelung.

- § 60b GEG: Für ältere Heizungsanlagen gilt: Prüfung und Optimierung (u. a. Parameter, effiziente Pumpe, Dämmung, Absenkung VL) innerhalb gesetzlicher Fristen. Verstöße können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Förderung (BEG – Heizungsoptimierung)

- BAFA-Zuschuss, Wohngebäude (Bestand): Grundfördersatz 15 % der förderfähigen Ausgaben; mit iSFP-Bonus 20 %. Mindestinvest 300 €. Förderung regelmäßig bis max. 5 Wohneinheiten (Bestandsgebäude).

- Nichtwohngebäude: Grundsätzlich 15 % (bei Effizienzmaßnahmen), Flächenbegrenzungen beachten.

- Fördervoraussetzungen: hydronische Anlage, Verfahren B (mit Heizlastberechnung) gefordert; Nachweise beachten.

Praxis-Merke: In EFH ist die Zuschussquote prozentual identisch, die Amortisation hängt vom Ausgangszustand (Ventile, Pumpe, Heizkurve) ab. In MFH steigern größere Einsparungen und Pumpenreduktionen die Wirtschaftlichkeit – und § 60c macht den Abgleich bei Neuanlagen im Mehrparteien-Segment ohnehin zur Pflicht.

Von der Theorie zur Praxis: Schrittfolge, Kennzahlen und Business-Case

Schrittfolge (Best Practice)

- Heizlast (raumweise) nach DIN EN 12831/TS ermitteln; Bestandsaufnahme der Armaturen (Thermostatventile, Strangregler, Differenzdruckregler), Pumpenkennlinien.

- Voreinstellen der Heizkörperventile / dynamische Abgleicharmaturen einbauen; Strangregelung dimensionieren.

- Regelung optimieren: Heizkurve flacher, Spreizung definieren, Pumpenregelung auf Δp-variabel.

- Validierung im Betrieb: Temperaturen/Volumenströme, Rücklauftemperaturen, Laufzeiten, Geräuschfreiheit.

Kennzahlen & Effekte

- Einsparung Heizwärme: typ. 5–15 % (EFH oft 5–10 %, MFH häufiger 10–15 %+).

- Pumpenstrom: spürbare Absenkung durch niedrigere Differenzdrücke und Δp-Regelung.

- Komfort: gleichmäßige Wärmeverteilung, weniger „Nachregeln“, geringere Geräusche.

Wirtschaftlichkeit

EFH: Invest moderat; Amortisation je nach Ausgangslage und Energiepreis. MFH: höhere Investition, aber deutlich schnellerer Payback durch größere Wärme- und Stromersparnis. Förderung (15–20 %) verkürzt die Amortisation zusätzlich.

Hinweis: Der Abgleich ist die Basis für Niedertemperatur-Strategien – entscheidend, um Wärmepumpen im Bestand effizient zu betreiben und Brennwertkessel wirklich im Kondensationsbereich zu fahren.

Quellenverzeichnis (Auswahl, 2023–2025 geprüft)

- GEG – Gebäudeenergiegesetz: § 60c Hydraulischer Abgleich (Wortlaut/Einzelnorm). – gesetze-im-internet.de / buzer.de

- GEG – § 60b Prüfung und Optimierung älterer Heizungsanlagen, Fristen & Inhalte. – geg-info.de; Landesportale

- BAFA – Heizungsoptimierung (Wohngebäude): Zuschuss 15 %, iSFP-Bonus 20 %, Mindestinvest 300 €, Verfahren B. – bafa.de

- BAFA – Heizungsoptimierung (Nichtwohngebäude): 15 %, Flächenbegrenzungen. – bafa.de

- VDI 2073 Blatt 2 (2024) – Hydraulischer Abgleich, Verfahren, Nachweise. – VDI / DIN Media

- VDZ (Optimierungsunterlagen/Fachinformation) – Hydraulischer Abgleich in Heizungsanlagen. – vdzev.de (PDF)

- ITG/VDMA/DUH-Zusammenstellungen – Einsparungen EFH/MFH (kWh/m²·a) und Bandbreiten 5–15 %. – vdma / DUH (PDF)

- co2online – Kosten, Amortisation, Förderung (EFH/MFH, 15 %, iSFP 20 %). – co2online.de

- Handelsblatt – Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Heizungsoptimierung. – handelsblatt.com

Rechtlicher Hinweis (Stand: Oktober 2025): Dieser Beitrag bietet eine fachliche Einordnung auf Basis öffentlich zugänglicher Quellen. Gesetzliche Pflichten können sich durch Novellen/Verordnungen ändern; maßgeblich ist der amtliche Wortlaut. Förderbedingungen (Fördersätze, Antragswege, Stichtage) unterliegen laufenden Anpassungen; eine verbindliche Auskunft erteilen die zuständigen Stellen (BAFA/KfW/Landesprogramme). Die Umsetzung des hydraulischen Abgleichs erfordert Fachpersonal; Grundlage sind u. a. VDI-Richtlinien und DIN-Normen. Keine Haftung für Vollständigkeit und Aktualität.

Phönix-ETS hält Ihre Energieanlagen verfügbar:

Von Störungsbeseitigung an Dampfkesseln bis hin zu Energieberatung für optimierte Betriebskosten